そろばん効果って、脳にどんな影響があるのですか?

「京大生の50%が、子どもの頃に“そろばん”を習っていた」と聞いたことがあります。

そろばんが脳に与える影響はどのようなものか知っておきたいですよね。

実は今、そろばんの“脳への効果”に注目が集まっています。

計算が速くなるだけじゃなく、集中力・思考力・継続力といった“生きる力”にもつながるのが、そろばんのすごいところ。

今回は、実際にそろばんを習わせた親御さんたちが「これは変わった!」と感じた、脳への3つの変化を、わかりやすくご紹介します。

「頭が良くなるって本当?」と思っている方こそ、ぜひ最後まで読んでみてください。

↓好きな所だけ選んで読めます↓

そろばん効果に脳が注目される理由とは?

「そろばんは計算の道具」というイメージを持たれている方も多いかもしれません.

実は今、“脳を育てる習い事”として注目されています。

では、なぜそろばんが“脳に良い”と言われるのでしょうか?

ここからはその理由を、具体的なメカニズムと研究結果を交えてご紹介します。

なぜ今、そろばんが“脳に良い”と言われているのか

そろばんが今あらためて注目されているのは、ただ計算が速くなるだけでなく、脳の働きにも良い影響があることが、いくつかの研究でわかってきたからです。

たとえば台湾の研究では、そろばんを習った子どもたちは、手と脳の動きがスムーズになり、特に右脳がよく働いていることが確認されました。

また、日本の大阪教育大学の調査でも、そろばん式の暗算をしている人は、ふつうの計算よりも右脳をたくさん使っていることがわかっています。

これにより、イメージ力やひらめきの力が育つと考えられています。

特に右脳の活動が活発になり、学校教育で育まれる左脳と、バランスの取れた発達が期待されるということです。

右脳も左脳も使う?珠をイメージする仕組みとは

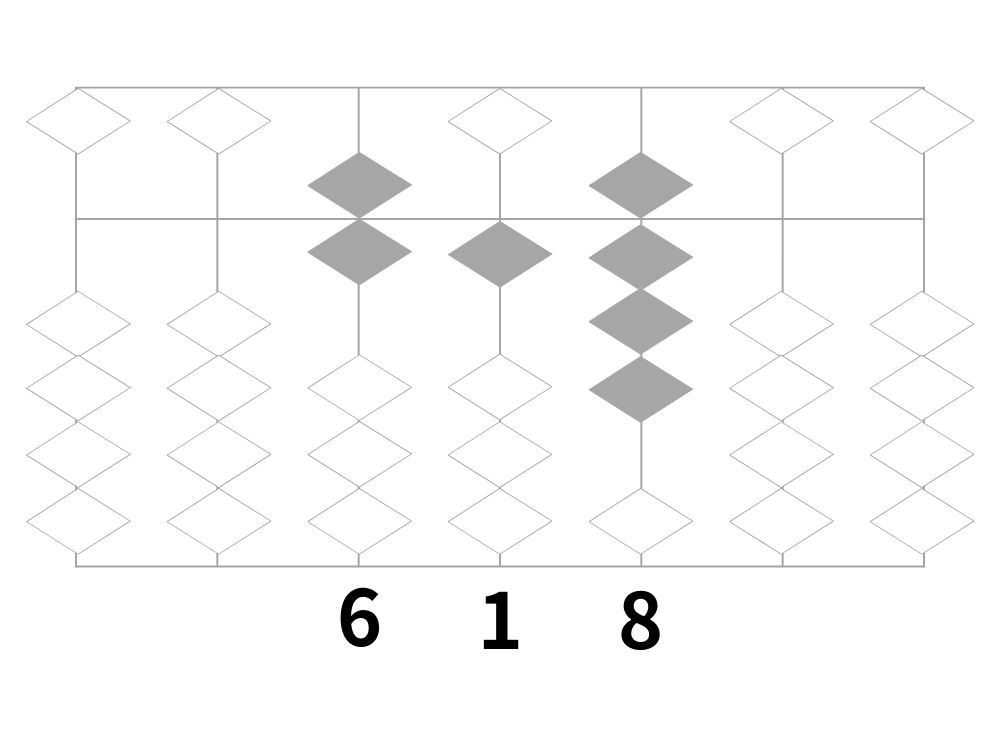

そろばんの学習では、指を使って珠をはじくことで、目・手・体を一緒に使う練習になります。

この動きが、脳にたくさんの刺激を与えてくれるんです。

このとき、左脳(考える・言葉の力)と右脳(イメージやひらめきの力*の両方が働くことで、バランスよく脳が育つとされています。

さらに、そろばんを使いこなす人は、頭の中にそろばんを思い浮かべながら計算する力が高くなり、目で見て覚える力(ワーキングメモリ)も強くなると報告されています。

つまり、そろばんは計算だけでなく、脳全体の働きを育ててくれる習い事としても注目されているんです。

親が実感!そろばんが脳に効く3つの変化

そろばんを習わせてみて、計算が速くなったのはもちろんだけど…それだけじゃなかったんです。

実際にお子さんを通わせた親御さんからは、脳の使い方そのものが変わってきたという声も多く聞かれます。

ここでは、特によく挙げられる「3つの変化」をご紹介します。

集中力がついた

そろばんの学習は、短い時間で問題に取り組むことの繰り返し。

目で問題の数字を追いかけて、頭で数字を記憶しながら、指で、その数字の計算しながら珠を弾く。

この動作を連続的に繰り返しながら、次々と出される問題にテンポよく答えていくうちに、自然と“集中する時間”が長くなっていきます。

「最初はすぐに飽きていたのに、今では一問でも多く解こうと黙々と頑張っている」

そんな姿に驚く親御さんも多いです。

頭の中で考える力が伸びた

そろばんに慣れてくると、実際に珠を動かさなくても、頭の中で珠をイメージして計算する力(暗算力)が育っていきます。

これは、ただの計算力ではなく、目で見た情報を頭の中で処理して答えを出す、いわば“考える力”を鍛えている状態です。

「最近、算数の文章問題を読んだあと、自分で図を書いたりして考えようとするようになりました」という保護者の声もあります。

「この問題わからない!」から、「あっ分かった!」になる経験が増えれば、難しい問題に思考停止せず、自ら考えて答えを導く力になりますよ。

コツコツ継続する力が育った

そろばんは、最初は簡単でもだんだん難易度が上がっていきます。

級や段の目標に向かって、毎週少しずつ進めていくスタイルなので、「努力すればできるようになる」という実感が積み重なっていきます。

- 検定試験に向けてコツコツ頑張る姿に、成長を感じた

- 前はすぐあきらめていたのに、今は“あと1問!”と自分から続ける

そんな声がたくさん寄せられています。

そろばんは、小さな“できた!”を積み重ねていく習い事。

コツコツ続ける力は、きっと勉強だけじゃなく、これからの人生にも活きてきますよ。

そろばんってどんな子に向いてるの?

そろばんは「数字が得意な子のもの」と思われがちですが、実は飽きっぽい子や、数字に苦手意識がある子にこそ向いている習い事です。

ここでは、そろばんがどんなお子さんに合っているかをご紹介します。

飽きっぽい子・落ち着きがない子にもぴったり

そろばんは、一問ずつテンポよく進んでいくので、長時間じっとしているのが苦手な子でも集中しやすいのが特長。

また、珠をはじくという“手を使う学び”なので、ただの紙の計算問題よりも体を動かす感覚で学べる点も好評です。

「最初は椅子にじっと座るのも大変だったけど、そろばんを始めてから集中して取り組める時間が少しずつ伸びた」

という声もよく聞かれます。

集中力は“性格”じゃなくて“育てる力”なんです。

そろばんは、飽きっぽい子でも“いつの間にか集中できる”ようになる工夫がいっぱいなんですよ。

数字に苦手意識がある子こそチャンス

数字が苦手な子にとって、筆算や暗算は“ただの数字の羅列”に感じてしまいがちです。

でも、そろばんでは珠を目で見て、手で動かすことで、数字を“かたち”として理解することができます。

この「数字を視覚化する体験」が、数字に対する苦手意識をやわらげてくれるのです。

「算数が苦手だった子が、そろばんを始めたら“計算って楽しい”って言い始めたんです」というケースもよく聞きます。

数字が苦手でも大丈夫。そろばんなら、“見る・動かす・わかる”を繰り返すうちに、自然と数字と仲よくなれるんです。

まとめ|そろばんは「脳」と「心」に効く習い事

そろばんは、ただの計算練習ではありません。

指先を動かしながら集中し、頭の中で考え、コツコツ続ける

——そのすべての過程が、子どもの「脳」と「心」の成長につながっています。

学力の土台となる集中力や暗算力に加えて、継続する力や自己肯定感も育まれていくのが、そろばんの大きな魅力です。

- 飽きっぽかった子が集中できるようになった

- 数字が苦手だったのに“楽しい”って言い出した

- 自分から“もっと練習したい”って言うようになった

――そんな親御さんの声が、今どんどん増えています。

子どもの将来の学びの土台づくりとして、「そろばん」という選択肢、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか?

そろばんって良さそう。でも、どこで習わせればいいの?

そんな方のために、小学低学年向けおすすめ“オンラインそろばん教室”の選び方とおすすめ10教室をまとめました。

送迎不要で、忙しいご家庭でも始めやすい人気の習い事です。

お子さんに合った教室がきっと見つかりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。